2025年计算社会科学(网络分析和大模型)暑期课程成功举办

发布时间:2025-08-082025年7月25日至31日,由中国人民大学国家治理大数据和人工智能创新平台(以下简称“创新平台”)主办的计算社会科学(网络分析和大模型)暑期课程,在中国人民大学创新平台成功举办。

课程以计算社会科学(Computational Social Science, CSS)为核心主题,聚焦网络数据分析与大语言模型(LLMs)两大研究路径,覆盖知识图谱、图神经网络、智能体构建、人岗匹配算法等多个交叉实践主题。通过“理论讲授+案例研讨+实训操作+项目路演”相结合的教学方式,系统引导学员理解技术逻辑,掌握研究工具,并能够初步构建基于真实数据的研究方案或应用原型。授课团队由来自中国人民大学、北京航空航天大学等高等学校的专家组成,兼具学术视野与实践经验。

01 跨学科深度融合 前沿知识分享

整合人文社会科学、数据科学等多学科知识,打破学科壁垒,使学员从多维度理解和分析社会现象,构建全面的计算社会科学知识体系。邀请知名学者和专家授课,分享计算社会科学领域的最新研究成果、行业动态和发展趋势。学员零距离与领域专家交流互动,激发创新思维和研究兴趣。

创新平台代文林老师的《计算社会科学导论》课程,通过讲授社会网络分析、数据可视化、文本分析等技术,重点培养学生的计算思维、数据分析技能以及批判性思维,帮助学生理解计算社会科学如何解决社会问题并推动社会进步。

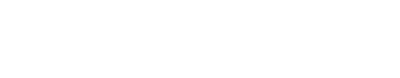

创新平台龚新奇老师的《图神经网络基础及应用》课程,系统解析图神经网络的核心原理与前沿应用。课程通过在线编码演示+实时可视化强化理解,培养学生解决复杂关联数据的建模能力。

创新平台陈跃国老师的《网络数据分析》课程,详细讲授图数据分析的基础性算法,包括节点的中心度、PageRank计算、社区发现算法、节点影响力算法,帮助学生理解如何对图类型数据开展基础的数据分析工作。

北京航空航天大学庄福振老师的《知识图谱基础及应用》课程,详细介绍知识图谱的基本概念、发展过程、优势和价值,通过典型案例介绍课题组在鲁棒性知识图谱方面的工作,将理论同具体研究方向相结合。

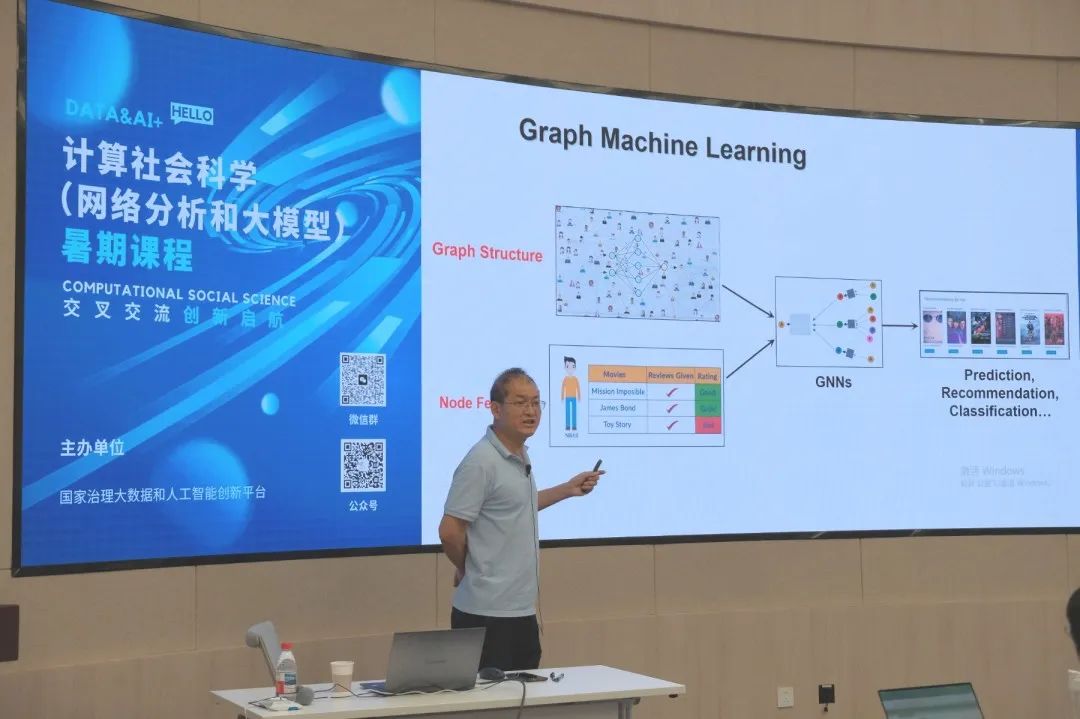

创新平台张耀元老师的《大模型基础及应用》课程,详细介绍大模型基础概念、基本原理及大模型发展历程,讲解大模型的基础应用以及其在多学科多领域的进阶应用。

02实践与应用导向 个性化学习支持

通过丰富的案例分析、项目实践和数据分析环节,学员亲身体验计算社会科学在实际研究中的应用。课程结合当下社会热点问题,引导学员运用所学知识解决实际问题,提升实践能力。充分考虑学员的差异化和专业背景及需求,提供个性化的学习建议和发展规划。对于本科生,注重基础知识的传授和实践能力的培养;对于研究生,强调研究方法的深入学习和科研能力的提升;对于青年教师,提供教学与科研相结合的指导,助力其开展相关课程教学和研究工作。

中国人民大学新闻学院塔娜老师的《网络数据分析实践社交网络案例》课程,从基本概念入手,介绍社交网络中文本、图像、视频、用户行为等多模态数据的特征及其相互关系。讲解数据收集方法,如API调用、网络爬虫、公开数据集获取等技术手段。在分析应用部分,结合案例演示社交网络数据的清洗、建模及可视化,探讨用户行为分析、影响力、信息流动等典型问题。并结合当下前沿议题,和同学共同探讨未来研究方向。

中国人民大学信息学院韦淳于老师的《图神经网络实践——金融异常检测案例》课程,从简单的图神经网络和图卷积回顾开始,帮助学员理解为什么图结构是分析金融交易网络的有效方法,掌握将表格化的交易数据转换为图结构的核心思路,如何为图的节点和边设计有效的特征,了解图注意力网络 (GAT) 的基本原理和应用,并动手实现一个基础的反洗钱 GNN 模型。

创新平台尹珺老师的《知识图谱实践人才供需匹配案例》课程,通过具体的案例和实践方法,详细讲授在人才供需匹配项目背景下,图谱的抽取、评价及应用。

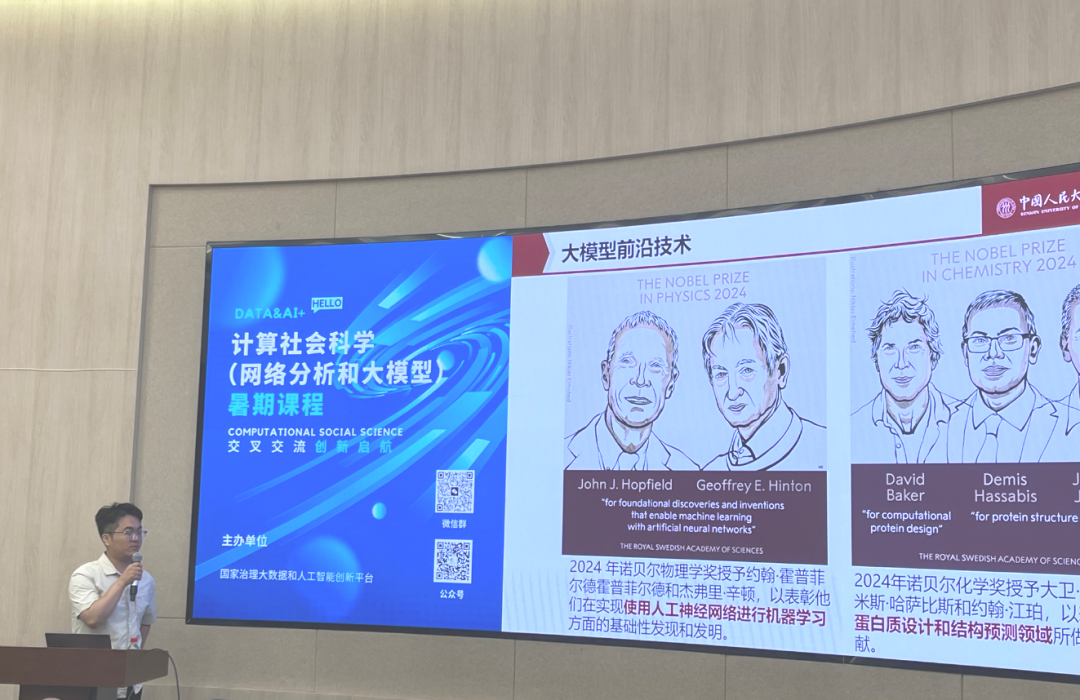

创新平台王安顶老师的《基于大模型的智能体构建》课程,介绍大模型赋能社会科学质性和定性研究方法,带领同学们认知学习智能体概念和前沿技术。并通过邀请学员分享交流的方式,加深同学对于实训操作的理解和应用。

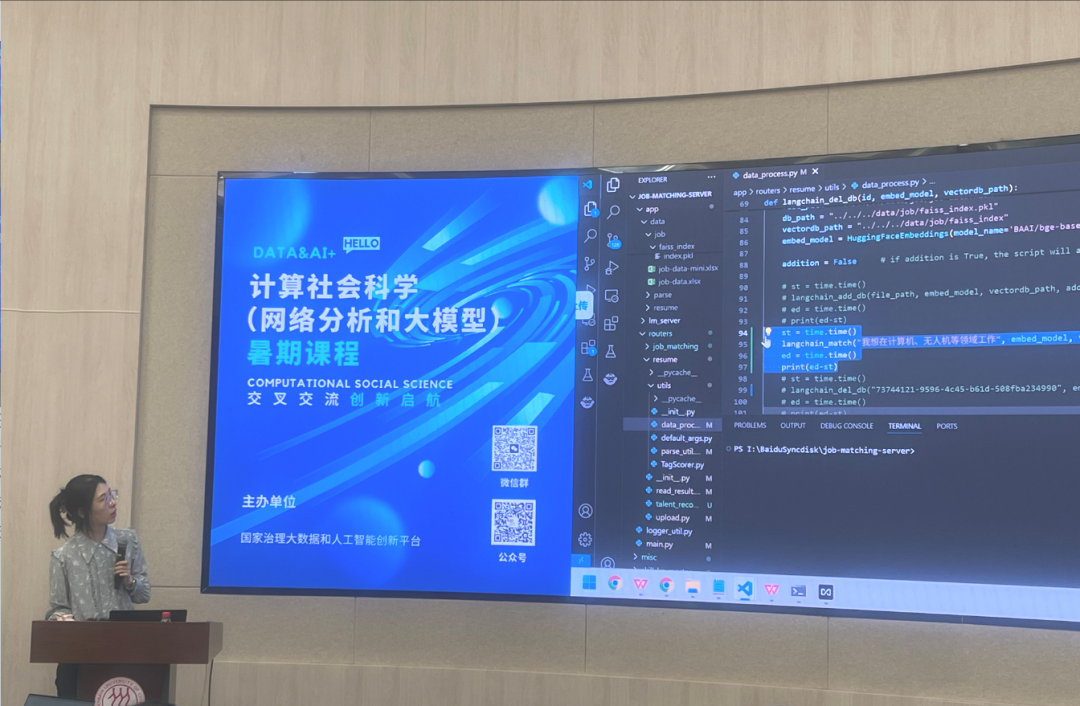

创新平台吴亚聪老师的《知识增强的大模型实践——人岗匹配》课程,围绕人岗匹配场景,介绍大语言模型与知识图谱、RAG等技术的融合应用。涵盖系统架构设计、关键流程拆解及案例展示,重点展示相关技术在人岗匹配场景中的应用效果,为相关系统的构建提供一定的参考思路。

03 多元思维碰撞 迸发创新火花

7月30日晚,创新平台副主任代文林、工程师尹珺、吴亚聪,与暑期课程所有学员进行了长达3小时的深入交流。每位学员都针对此次学习分享了自己的感悟。学员们不仅通过老师们的课程讲授在自身研究领域的前沿热点上拓宽视野、深化认知,而且在与不同背景的同学们交流研讨的过程中碰撞思想火花,结下珍贵同窗情谊。4位学员作为代表汇报了结合本次课程学习在自身研究领域迸发出的创新火花,与老师和同学们进行了热烈的讨论。

圆满结课:祝福与展望

7月31日上午,暑期课程结业仪式在创新平台1301大研讨室举行。中国人民大学国家治理大数据和人工智能创新平台主任龚新奇、中国人民大学国家治理大数据和人工智能创新平台副主任代文林出席结营仪式。

仪式现场,龚新奇主任首先为暑期课程作总结致辞,高度肯定了本期暑期课程的举办成效及学员们的积极参与和学习收获。他表示,本次课程自筹备起便聚焦人工智能在社会科学研究中的应用,以人工智能和大数据为支点,着力推动学科有机交叉融合,为国家治理现代化注入创新动能,从而更有效地服务国家治理实践。龚主任介绍,本期学员背景多元,来自不同地区、行业和专业领域。既有深耕科研数十年的教授,也有即将步入高校任教的青年教师;既有经验丰富的业界精英,也有求知若渴的在读学生。而且本次课程取得了一项令人欣喜的成就——实现了“双十”。其一,汇聚了来自10个不同专业领域的优秀教师,组成了阵容强大的授课团队;其二,学员队伍同样多元,吸引了来自10所不同高校及研究机构的优秀教师和研究人员。这种师资与生源的双向多元化,为课程的深度交流和思想碰撞奠定了坚实基础。面对这样一群“带着问题来,揣着方法走”的学员,授课团队采用“理论讲解+案例实践+实操演练”相结合的方式,将前沿理论与真实场景深度融合,启发学员打破学科壁垒,运用网络分析、大模型等工具拓展研究深度与广度,每一步都紧扣学员研究需求,真正实现了“所学即所用”。学员们的积极反馈和热烈交流,充分印证了课程的预期效果。

作为连接学术前沿与应用实践的重要桥梁,龚新奇主任还介绍了创新平台子实验室及开放课题研究的情况,鼓励学员们持续积极关注创新平台的系列研究和活动,以多种方式深度开展交流合作。

学员们在结业之际也对暑期课程的成功举办表示衷心感谢,感激所有授课专家、负责老师们的努力付出,感谢暑期课程提供的交流学习和沟通的平台。

仪式最后,龚新奇主任与代文林副主任共同为学员们颁发了结业证书,为本期暑期课程画上圆满句号。